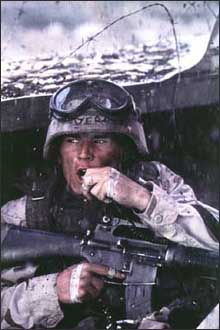

Black Hawk Down

Il aurait presque pu s’agir d’une histoire triste, finalement. De 1991 à 2000 - soit le laps de temps qui sépare Thelma & Louise de Gladiator - Ridley Scott a progressivement rongé la confiance aveugle que bon nombre de cinéphiles lui portaient, gagnée avec Duelistes, Alien, Blade Runner, Legend, Black Rain... Il suffit d’un 1492 lourdingue, d’un Lame de Fond (White Squall) sans âme, et d’un incompréhensible GI Jane pour que l’édifice s’effondre, ramenant Ridley au même niveau que son frère Tony et que son fils Jake (Guns 1748) - voire même en dessous. Après GI Jane, l’état des lieux était particulièrement difficile à avaler. Avec les sorties successives de Gladiator, Hannibal et Black Hawk Down - qui montrent tous les trois une nouvelle facette de Ridley Scott - le passage à vide du metteur en scène de deux des plus grands films de SF de tous les temps, devient définitivement l’un de ces mystères insondables qui rythment l’Histoire du cinéma.

Il aurait presque pu s’agir d’une histoire triste, finalement. De 1991 à 2000 - soit le laps de temps qui sépare Thelma & Louise de Gladiator - Ridley Scott a progressivement rongé la confiance aveugle que bon nombre de cinéphiles lui portaient, gagnée avec Duelistes, Alien, Blade Runner, Legend, Black Rain... Il suffit d’un 1492 lourdingue, d’un Lame de Fond (White Squall) sans âme, et d’un incompréhensible GI Jane pour que l’édifice s’effondre, ramenant Ridley au même niveau que son frère Tony et que son fils Jake (Guns 1748) - voire même en dessous. Après GI Jane, l’état des lieux était particulièrement difficile à avaler. Avec les sorties successives de Gladiator, Hannibal et Black Hawk Down - qui montrent tous les trois une nouvelle facette de Ridley Scott - le passage à vide du metteur en scène de deux des plus grands films de SF de tous les temps, devient définitivement l’un de ces mystères insondables qui rythment l’Histoire du cinéma.

Revenons justement au chant du cygne de la première vie cinématographique de Ridley Scott, incarné par GI Jane (1997). Pamphlet destiné à promouvoir la présence féminine au sein des rangs de l’armée US, il caractérise à lui seul l’essouflement d’une carrière, résumé sur 124 minutes. La manipulation du Lieutenant Jordan O’Neil comme objet de lutte politique, symbolise la perte de contrôle du réalisateur sur son mode d’expression. Le scénario pourtant signé David Twohy (Pitch Black) est victime de sa propre démonstration : pour que le Lieutenant O’Neil s’intègre dans les Navy Seals, elle doit renoncer à sa féminité. Le paradoxe de la réussite du personnage incarné à corps perdu par Demi Moore (elle aussi au terme d’une "première vie" d’actrice) est mis à jour par sa sommation à Viggo Mortensen de lui "sucer la bite". Si la réplique permet à GI Jane de rentrer au panthéon des films ratés mythiques, elle entraîne le discours du film dans une spirale incontrôlée qui force Ridley Scott à changer sa caméra d’épaule toutes les cinq minutes, contrant chaque destruction de caractère par une réaffirmation contradictoire. La seule solution qu’il reste alors au réalisateur est de quitter le navire politico-social pendant le dernier quart d’heure de la narration, pour tenter d’éloigner le spectateur d’un discours déconstructif qui met à mal l’objectif premier de son film (faire de Demi Moore une action-star au féminin).

Cependant, plutôt que de refaire de Demi Moore une femme, ce conflit improvisé qui clôt GI Jane exacerbe la dégénerescence du film, la dualité du discours contaminant la mise en scène et le montage. Incapable de filmer un combat qui n’est en réalité que celui d’un réalisateur face à son échec, Ridley ne parvient qu’à rendre évidente sa schyzophrénie, perdant le contrôle de ses points de vue comme le prouve l’inexpliquable jeu de zooms qui plombe ces derniers soubresauts. Ridley Scott titube, ne réussit plus à déterminer quel doit être le point d’attention, l’objectif de cette conclusion en forme d’épitaphe, tout aussi involontaire qu’inévitable. Ainsi le réalisateur de Blade Runner se perd dans ses démarches populaires, incarnant la démission d’une volonté face à un quasi-diktat d’entertainment gros budget qui ne lui correspond plus. Du coup, il se retire de la scène pendant trois ans.

Lorsqu’il fait son grand retour avec Gladiator en l’an 2000, Ridley n’est plus vraiment Ridley Scott mais une sorte de Ridley "2K" Scott, une symbiose de son caractère d’origine et du cinéma populaire moderne. Cette vision de Maximus est un compromis, au croisement de deux conceptions du cinéma : le blockbuster et le film personnel. Sacrifiant ce qu’il faut de réalité historique pour offrir le spectacle que les spectateurs attendent d’une telle production, Ridley trouve le moyen de satisfaire à la fois ses ambitions de réalisateur et d’entertainer haut-de-gamme. Hannibal va plus loin encore dans cette attitude nouvelle, Scott entraînant son public inconscient sur les traces du film d’exploitation tout en lui livrant un "packaging" de blockbuster. En cela, l’homme n’est plus très loin de l’approche d’un Paul Verhoeven, par exemple. Mais c’est avec Black Hawk Down que le Ridley "2K" Scott termine véritablement d’affirmer cette nouvelle propension.

Lorsqu’il fait son grand retour avec Gladiator en l’an 2000, Ridley n’est plus vraiment Ridley Scott mais une sorte de Ridley "2K" Scott, une symbiose de son caractère d’origine et du cinéma populaire moderne. Cette vision de Maximus est un compromis, au croisement de deux conceptions du cinéma : le blockbuster et le film personnel. Sacrifiant ce qu’il faut de réalité historique pour offrir le spectacle que les spectateurs attendent d’une telle production, Ridley trouve le moyen de satisfaire à la fois ses ambitions de réalisateur et d’entertainer haut-de-gamme. Hannibal va plus loin encore dans cette attitude nouvelle, Scott entraînant son public inconscient sur les traces du film d’exploitation tout en lui livrant un "packaging" de blockbuster. En cela, l’homme n’est plus très loin de l’approche d’un Paul Verhoeven, par exemple. Mais c’est avec Black Hawk Down que le Ridley "2K" Scott termine véritablement d’affirmer cette nouvelle propension.

Et pourtant.

Black Hawk Down est une production Jerry Bruckheimer (The Rock, Armageddon, Pearl Harbor), assisté pour l’occasion par Simon West (Con Air, The General’s Daughter, Tomb Raider). Le montage du film est assuré par Pietro Scalia, et le "production design" (les décors) par Arthur Max, tous deux à l’œuvre sur GI Jane. Qu’attendre d’une telle équipe, sinon le Pearl Harbor de la Somalie, putassier et insultant ?

Seulement cette fois, Ridley Scott est véritable maître à bord. Le label Bruckheimer est même relégué post-générique de fin, comme si le producteur lui-même avouait l’absence totale de son empreinte sur le projet. Black Hawk Down est ce que Saving Private Ryan n’est pas : un véritable film de guerre, assumé de bout en bout, sans concessions. En condensant ces quinze heures de combat à Mogadiscio en 144 minutes de cinéma, Ridley Scott évite toutes les erreurs scénaristiques, humaines et militaires que Spielberg a pu faire sur sa mise en scène du débarquement allié - peu m’importe finalement de savoir si la réalité historique est respectée ou non (au risque de paraître injuste), tant que le film est cohérent et efficace.

Loin de moi l’idée de dénigrer le morceau d’anthologie, démentiel, que représentent les plages de Normandie vues par Spielberg. Cependant, passée cette introduction à la limite du soutenable, le wonder-boy s’essoufle et tombe dans les rangs, cédant aux caprices d’un scénario maladroit, comme l’a si bien démontré William Goldman [1]. De la guerre elle-même, impersonnelle, le sujet du film se recentre sur un héroïsme impensable (le refus toléré d’un soldat d’obtempérer aux ordres d’un supérieur). La réalisation continue d’être exceptionnelle, mais devient un artifice, en contradiction avec l’approche consciemment héroïque (qui ne peut intervenir qu’a posteriori et est donc absurde) des personnages qu’elle met en scène.

Loin de moi l’idée de dénigrer le morceau d’anthologie, démentiel, que représentent les plages de Normandie vues par Spielberg. Cependant, passée cette introduction à la limite du soutenable, le wonder-boy s’essoufle et tombe dans les rangs, cédant aux caprices d’un scénario maladroit, comme l’a si bien démontré William Goldman [1]. De la guerre elle-même, impersonnelle, le sujet du film se recentre sur un héroïsme impensable (le refus toléré d’un soldat d’obtempérer aux ordres d’un supérieur). La réalisation continue d’être exceptionnelle, mais devient un artifice, en contradiction avec l’approche consciemment héroïque (qui ne peut intervenir qu’a posteriori et est donc absurde) des personnages qu’elle met en scène.

Black Hawk Down aurait pu suivre la même trajectoire, opérant un revirement d’objectif de l’action vers les personnages, profitant ainsi plus pleinement encore de son excellent casting. Mais à l’image des multiples protagonistes de La Ligne Rouge, Scott préfère faire des soldats américains des éléments indispensables à l’action, plutôt que la raison même de cette action. Ainsi, tout au long du film, c’est le spectateur qui vit la guerre dans son ensemble, sans être forcé d’adopter un point de vue en particulier. Le film démarre avec le conflit et se termine en même temps que lui, les acteurs n’ayant servi, entre deux ces deux extrémités narratives, que de "langage" cinématographique. L’objectivité du spectateur est maintenue par une mise en scène très travaillée, paradoxalement non-impliquée : un véritable déploiment de style dans une démarche de documentaire "high-tech" sur la violence de la guerre. Les points de vue sont multipliés, parfois factices, parfois réels, pour nous immerger dans le combat comme aucun film n’a su le faire auparavant. Le travail sur la bande-son assiste la réalisation, augmentant encore la complexité et la complétude de la gamme d’émotions ressenties (montée d’adrénaline, apréhension, terreur, douleur, surprise, fatigue...) au travers de ruptures, de silences, du choix des musiques.

Du coup, Black Hawk Down est terriblement éprouvant. Les moments d’acalmie sont ceux qui font le plus de mal, car c’est alors que s’installe la conscience de la douleur, de la fatigue. En même temps que les soldats, le spectateur prend le temps de faire le tri dans ce qu’il a vécu jusque-là ; cette analyse permet de renforcer le suspense, rendant la suite des évènements plus difficile encore à aborder. Ridley Scott ne commet aucun faux pas de rythme, aucun ralentissement de l’action ne constituant de pause dans l’affrontement, comme il se doit. Les temps morts aussi font partie du combat, comme ces moments où chaque partie est obligée de recharger ses armes. La quiétude douloureuse sert alors littéralement de "munition cinématographique".

Du coup, Black Hawk Down est terriblement éprouvant. Les moments d’acalmie sont ceux qui font le plus de mal, car c’est alors que s’installe la conscience de la douleur, de la fatigue. En même temps que les soldats, le spectateur prend le temps de faire le tri dans ce qu’il a vécu jusque-là ; cette analyse permet de renforcer le suspense, rendant la suite des évènements plus difficile encore à aborder. Ridley Scott ne commet aucun faux pas de rythme, aucun ralentissement de l’action ne constituant de pause dans l’affrontement, comme il se doit. Les temps morts aussi font partie du combat, comme ces moments où chaque partie est obligée de recharger ses armes. La quiétude douloureuse sert alors littéralement de "munition cinématographique".

Le plus beau dans tout ça, c’est que Black Hawk Down reste un produit intrinsèquement Hollywoodien : le casting, la photographie, l’échelle même du film le font rentrer dans le panthéon des blockbusters ; son existence même n’étant possible qu’en tant que concept avant tout commercial. Mais Ridley Scott transcende le travail fourni sur Gladiator et Hannibal, aboutissant à un compromis parfait entre le spectacle et l’authenticité, entre le film gros budget et l’œuvre personnelle. C’est bien simple, Black Hawk Down est à mes yeux le meilleur film de guerre - au sens propre - jamais réalisé, puisque c’est le seul à accepter de faire de la guerre (et des éclats de violence qui l’accompagnent) son unique protagoniste. C’est cette attitude "inhumaine" décriée par la presse qui fait de Black Hawk Down un monument paradoxal, qui aurait mérité un véritable succès, critique et publique, mais que les deux cibles n’ont justement pas su appréhender, pour la majorité, à cause de son caractère "hybride" probablement [2]. Quoiqu’il en soit, Ridley Scott est aujourd’hui bel et bien réhabilité (à mes yeux tout au moins), et j’ai hâte de voir s’il poursuivra dans cette nouvelle voix, à la fois calculatrice et honnête, pour nous offrir des films du calibre de Black Hawk Down - qui n’est pas moins, vous l’aurez compris, qu’un chef d’œuvre. Ridley Scott est mort : longue vie à Ridley Scott !

Black Hawk Down vient de sortir en DVD français, dans trois éditions différentes ! Je pense que je reviendrais dessus très prochainement, mais laissez-moi vous dire que l’édition triple DVD s’annonce comme l’un des packs indispensables de l’année.

[1] Dans un numéro du magazine américain Premiere, sur lequel je n’ai malheureusement pas réussi à remettre la main. William Goldman est le scénariste, entre autres, de Butch Cassidy and the Sundance Kid, Marathon Man, Misery...

[2] 566.193 entrées seulement en 11 semaines d’exploitation alors que la sortie du film a été accompagnée de 536 copies. A titre de comparaison, Gladiator est sorti sur 456 écrans, et a drainé 4.753.957 spectateurs au cours de son exploitation, tandis que Hannibal en a attiré 2.566.925 - avec 597 copies. Un échec, donc... puisque même GI Jane, sorti en France sous le titre hypocrite A Armes égales (comprendre : "même les femmes peuvent avoir une bi.."), avait réussi à faire mieux, avec 631.746 entrées. Donnez de la confiture aux cochons... (chiffres : www.cbo-boxoffice.com)